各区农业农村主管部门:

为全面贯彻习近平总书记关于加强农业面源污染防治的重要指示批示精神,贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神及中央农村工作会议关于深入打好污染防治攻坚战、推进化肥农药减量化的部署要求,我局制定了《广州市种植业氮磷面源流失防控技术指引(第一版)》,现印发给你们,请结合本区域实际贯彻落实,指导和推进种植业面源污染防治工作的有序开展。

广州市农业农村局

2021年12月28日

广州市种植业氮磷面源流失防控技术指引(第一版)

农业面源污染治理是生态环境保护的重要内容,事关农村生态文明建设,事关国家粮食安全和农业绿色发展,事关城乡居民的“水缸子”“米袋子”“菜篮子”安全。为打好污染防治攻坚战、推进化肥农药减量化,以“钉钉子精神”指导和推进种植业面源污染防治工作的有序开展,结合我市实际和多年的农田化肥氮磷流失监测与防控定位试验结果,我局组织广州市农业环境与植物保护总站牵头制定本技术指引。

一、稻田氮磷面源流失防控技术

水稻是我国三大主要粮食作物之一,水稻的生长过程对水分需求较大,故多种植于水网密布的区域。我市地处南亚热带季风气候区,充足的水、热资源条件有利于水稻周年生产,是我国传统的水稻生产区之一。我市水稻种植通常以全年两季为主,即3-7月的早稻和8-11月的晚稻,稻田系统的化肥施用量约为40-50 kg/亩,按照最新的全国农产品成本收益资料汇编,全国稻田系统的化肥施用强度为22.55kg/亩,我市稻田化肥单位面积的施用强度是全国平均水平的1.8倍以上,同时,红壤保水保肥能力差和降雨强度大等区域性农业及气候环境特点导致水稻的肥料利用率偏低,增加了氮磷面源污染风险,可通过采用源头减量技术、循环利用技术、过程拦截技术和末端治理技术,提高化肥肥效,减少氮磷面源流失,促进农业绿色发展。

(一)源头减量技术

1.配方施肥

从化肥品种、肥料施用量及施用方法等方面入手,利用配方施肥,通过肥料运筹优化,可以减少氮磷在水稻种植中投入总量,提高水稻对氮磷养分的利用率。

(1)氮磷肥推荐用量

依据插秧前土壤养分的检测结果,参照已建立的广东省各区域水稻土壤养分分级标准及推荐施肥量,确定我市水稻氮磷肥的推荐用量。土壤养分分级标准及推荐施肥施肥量见附录A。

(2)氮磷肥运筹

氮肥按基肥30%、回青肥40%、中期肥30%的比例分配施用。也可在此基础上适当进行“前氮后移”处理,适当降低水稻生育前期的施氮量,增加水稻生育中后期的氮肥运筹比例,能够保证水稻产量的同时,显著降低稻田氮素流失量和流失率。

磷肥建议全部用作基肥进行施用,有利于作物吸收利用。

(3)合理避开氮磷流失高风险期

基肥期和回青肥期是氮磷流失的高风险期,且施肥后的强降雨是促发氮磷面源流失的主要驱动力,因此在基肥期和回青肥期施肥应时刻关注天气变化,尽可能避开雨期,可显著降低氮磷面源流失风险。

2.磷肥减量技术

我市土壤磷素的本底值普遍较高,保证水稻产量不变的前提下,磷肥减量不仅可以降低农业成本,也可以减少磷素流失所产生的面源污染风险,具有环境和经济双重价值。

依据插秧前土壤养分的检测结果,参照已建立的广东省各区域水稻土壤养分分级标准及推荐施肥量,确定我市水稻磷肥的推荐用量。土壤速效磷含量在20 mg/kg-34 mg/kg的地区,考虑在推荐用量的基础上适当减少,尤其是在土壤速效磷含量高于34 mg/kg的地区,可以考虑不施用磷肥。养分分级标准及推荐施肥施肥量见附录A。

3.水稻侧深施肥技术

侧深施肥是集新型农机、专用肥料、配套农艺于一体的施肥新技术。在插秧机上装配施肥器,插秧时同步将基肥均匀地施于秧苗侧3~5 cm、深度4~5 cm。根据水稻产量水平、土壤养分和肥料效应确定施肥方案,肥料要求粒型整齐,粒度均匀(2 - 4 毫米),硬度适中(强度 ≥ 45N),吸湿度较低(25℃,65%湿度吸湿率≤5%)。插秧时匀速作业,避免缺苗、倒伏、歪苗、埋苗。施肥应均匀,严防排肥口堵塞问题。

4.保护性耕作

水稻免(少)耕保护性耕作,是指比传统的手栽稻省工省力和节本高效,能够满足“高产、优质、高效、生态、安全”综合要求的、可持续发展的、具有现代化特征的水稻栽培技术。这一栽培方式主要包括抛秧、乳苗抛栽、钵育摆栽、机插、直播等方式,通过免除或简化育秧、移栽、耕耙田等技术环节,成为提高水稻生产经济生态效益、实现农业可持续发展的有效途径。

免耕法是不经翻耕犁耙,使用灭生性除草剂消灭水稻作物、杂草、稻田内的稻茬和落粒谷芽苗后,放水沤田,然后进行直播。少耕法是减少翻耕次数和深度或进行隔年翻耕。

(二)循环利用技术

农业生产中氮磷养分的回用,可以消纳农田作物收获后土壤盈余的养分,减少农田养分的流失。利用作物收获后的秸秆覆盖还田,在回补土壤养分的同时,也实现了耕地地力的提升,具备极佳的生态和经济效益。

在水稻收获后,利用收获以后的秸秆直接覆盖耕地,采取直播、栽插、抛秧等方式种植水稻。

(三)过程拦截技术

1.浅湿灌溉技术

浅湿灌溉,是水稻种植过程中提高水资源利用率、减少农田氮磷养分流失的重要手段。

(1)返青期

水稻在花达水插秧后及时放水扶苗,水深苗高2/3(约4 cm -6 cm),以不淹没秧苗心叶为准,以水护苗,以水增温,促进水稻早返青。

(2)分蘖期

水稻返青成活后进行浅水灌溉,灌水深度3 cm -5 cm。分蘖始盛期高肥田采取强度间歇灌溉,中肥田采取轻度间歇灌溉,也可视苗情在分蘖始期浅灌、分蘖盛期间歇灌溉;分蘖末期落干晾田,晾田适宜期为有效分蘖临界期,最晚不超过穗分化前期,分蘖力强的品种分蘖达到计划茎数的80%时开始晾田,分蘖力弱的品种可在达到计划茎数时开始晾田。

(3)孕穗到抽穗结实期

采取间歇灌溉,灌水3 cm -5 cm,自然渗干后田面呈一定湿润状态再灌,如此反复,但减数分裂期不能缺水,期间视实际情况晾田1-2次。

(4)乳黄至黄熟期

实行浅湿交替的间歇灌溉,前期以湿为主,后期以干为主,进入蜡熟末期停灌,黄熟末期排干。

2.生态沟渠拦截技术

传统排水沟渠因其土质常年裸露,沟渠内生境条件差,故在降雨过程中易发生表层土壤侵蚀、且其对降雨径流中氮磷的拦截作用有限。生态沟渠拦截技术,是将自然排水沟渠在满足农田排涝防滞的前提下,增加沟渠植被覆盖量进行改造;通过沟渠植物吸收、拦截作用、水中和底泥中的化学转化、微生物作用等方式有效地截留和转化来自农田的氮和磷等营养元素,减少进入河流和湖泊的污染物的技术。

(1)生态沟渠工程构建

生态沟渠工程构建实施应符合DB 32/T 2518。生态沟渠区域包括:

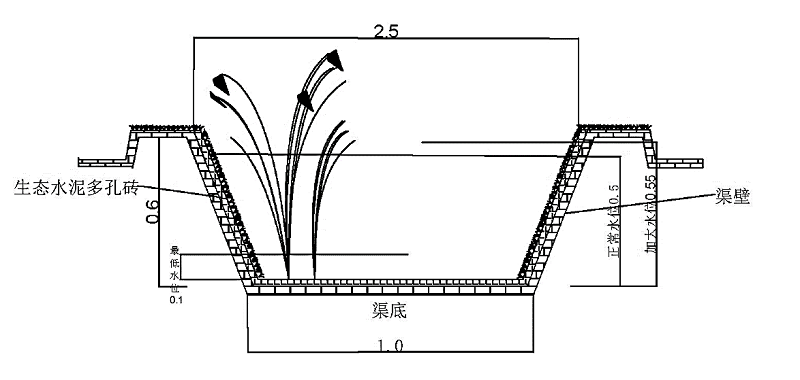

初沉池。位于农田排水出口与生态沟渠连接处,农田径流排水先进入初沉池经过自然沉降勾,再进入生态沟渠内。材料为泥质或水泥硬质,但须注意泥质的日常维护频率较高。

渠体。渠体断面为等腰梯形。渠壁、渠底均为土质,外布生态沟框架。

控水坝。拦水节制闸坝及透水坝。

图4 生态沟渠断面示意图

(2)生态沟渠植物布设

生态沟渠的植物应以本土的沉水植物、挺水植物、护坡植物为主,选择具有拦截径流水量,对氮、磷具有较强吸收能力,具有一定经济价值并可形成良好生态景观的植物,在起到污染净化功能的同时,还具备生态链修复、景观优化等特点。沟壁植物以自然演替为主,人工辅助。生态沟渠中的植物可由人工种植和自然演替形成。常用植物见附录B。

(3)生态沟渠系统养护和管理

需定期收获、处置生态沟渠中的水生植物,及时清除沟体内的杂物。当沟底淤积物超过0.1 m或出现杂草丛生的情况,导致水流区段受到严重影响时,要及时清淤,保证沟渠的容量和水生植物的正常生长。

(四)末端治理技术

人工湿地,是一种充分利用基质、植物以及微生物等协同作用,并且具有较好的脱氮能力与环境效益的生态污水处理技术。为了更好地利用这一技术,国内外学者整合各类湿地的优点,构建了不同类型的复合湿地。在我国,人工湿地在污水处理厂尾水、城市黑臭水体、农村污水的治理及河道、湖泊的治理与修复保护等领域均有采用,面源污染治理中更是被广泛应用。

1.水量要求

设计水量应考虑受纳水体水质改善需求、可利用土地面积、湿地耐冲击负荷能力等因素合理确定。

2.水质要求

为保证人工湿地水质净化功能和可持续运行,人工湿地进水水质需考虑水生态环境目标要求、当地水污染物排放标准、社会经济情况、用户需求、湿地处理能力等因素综合确定。当处理对象为农田退水时,进水应优于当地水污染物排放标准。出水水质原则上应达到受纳水体水生态环境保护目标要求,出水水质应符合GB 5084中的有关规定。

3.设计原则

(1)减少污染负荷、控制污染物的产生并减少排放,实行清洁生产。

(2)采用处理效率高、节约能源、节省建设投资的处理工艺。

(3)应保证污水处理设施稳定、可靠、安全运行,且易于操作和维护,降低运行费用。

(4)重视防治二次污染,建设污泥、恶臭、噪声等污染治理工程。

(5)应考虑生产事故等非正常工况时的污染防治应急措施。

4.人工湿地植物选择与种植

人工湿地植物的选择宜选择适应当地自然条件,具有一定经济价值并可形成良好生态景观的植物的本土植物,并根据湿地水深合理搭配种植挺水植物、浮水植物和沉水植物。同时,选择的植物还需具有成活率高、耐污能力强、根系发达、茎叶茂密、输氧能力强和水质净化效果好等综合特性良好的水生植物。禁止选择水葫芦、空心莲子草等外来入侵物种。具体可选择的植物种类件附录表C。

二、旱地氮磷面源流失防控技术

(一)源头减量技术

1.配方施肥

利用配方施肥,通过肥料运筹优化,可以减少氮磷钾在作物种植中的投入总量,提高作物对氮磷钾养分的利用率。

(1)化肥推荐用量

根据《广东省2021科学施肥指导意见》(粤农农办〔2021〕98号),依据我市土壤养分状况和主要农作物需肥特点,提出我市主要旱地作物科学施肥建议。

①马铃薯:亩产3000~4000公斤的砂壤或轻壤的冬闲田(前茬最好是水稻或禾本科作物),在施用商品有机肥400~600公斤的基础上,推荐使用15-8-22(N-P2O5-K2O)或相近配方的肥料100~125公斤作基肥,起垄前与有机肥一起撒施或起垄后在中间开15~20厘米深的沟条施。采用滴灌和喷灌等管道灌溉模式的,在施用商品有机肥400~600公斤的基础上,实施水肥一体化。在马铃薯苗期、结薯初期(出苗后25~35天)和马铃薯膨大期等关键生育时期,追施16-6-23(N-P2O5-K2O)或相近配方的水溶肥,施用量可比常规施肥方式减少20~30%。

②甜玉米:氮、磷、钾的施用比例为1:0.3:0.7。按亩产800~1000 公斤玉米鲜苞计,亩施500~1000公斤腐熟有机肥,施氮肥(N) 18~22公斤、磷肥(P2O5)5~7公斤,钾肥(K2O)12~15公斤。如果选用20-5-12(N-P2O5-K2O)的甜玉米配方肥,亩施90~110公斤;如果选用22-8-15(N-P2O5-K2O)的甜玉米配方肥则亩施 80~100公斤;如施用单质肥料,则亩施尿素40~50公斤、过磷酸钙40~60公斤、氯化钾20~25公斤。

③花生:氮、磷、钾的施用比例为1:0.6~0.8:1.1~1.2,亩产200公斤荚果,氮用量一般为6~8公斤/亩。建议在施腐熟有机肥100~200公斤的基础上,用16-9-17(N-P2O5-K2O)配方肥或者相近配比肥料,亩施35~50公斤;如施用单质肥,则施用尿素13~17公斤、钙镁磷肥30~40公斤、氯化钾12~14公斤。

④蔬菜

叶菜类:氮磷钾配比为1:0.2~0.3:0.5~0.7。每生产1000公斤叶菜,亩施腐熟有机肥100~200公斤,氮肥(N)8~14公斤、磷肥 (P2O5)2~4公斤、钾肥(K2O)5~10公斤。若使用单质肥,则尿素20~30公斤、过磷酸钙20~40公斤和氯化钾10~18 公斤。推荐使用15-6-8(N-P2O5-K2O)相近配方的肥料,一般每亩50公斤,根据苗情追施尿素2~5公斤/亩。全部有机肥和磷肥作基肥。配方肥按一基三追进行施肥,比例分别为30%、20%、30%、20%。

茄果类:氮磷钾配比为1:0.4~0.5:0.8~1。每1000公斤产量,亩施腐熟禽畜粪有机肥200~300公斤、尿素20~30公斤、过磷酸钙30~50公斤和氯化钾12~18公斤。氮肥的60%在开花期前施用,钾肥的70%在花蕾肥后施用。若采用配方肥料,则配方肥中氮(N)总量控制在9~13公斤。全部有机肥和磷肥、20%的配方肥作基肥深施。追肥在定植后5~7天后每隔10天追施配方肥1次,轻施苗肥、稳施花蕾肥、重施花果肥。

(2)氮磷肥运筹

氮肥按基肥30%、回青肥40%、中期肥30%的比例分配施用。也可在此基础上适当进行“前氮后移”处理,适当降低作物生育前期的施氮量,增加作物生育中后期的氮肥运筹比例,能够保证作物产量的同时,显著降低旱地氮素流失量和流失率。

磷肥建议全部用作基肥进行施用,有利于作物吸收利用。

(3)合理避开氮磷流失风险期

每次施肥时,要避开氮磷流失风险期,提高肥料的利用率。基肥期和第一次追肥期是玉米和蔬菜等旱地系统氮磷流失的高风险窗口期,该期间氮磷径流流失占作物生育期内总流失量的65-85%,且基肥期和第一次追肥后的强降雨是促发氮磷面源流失的主要驱动力,因此进行施肥时要时刻关注天气变化,避免施肥后的大量降水造成氮磷养分随降水形成的径流大量流失,降低氮磷面源流失风险。

2.磷肥减量技术

依据播种前土壤养分的检测结果,参照已建立的广东省各区域作物土壤养分分级标准及推荐施肥量,确定我市作物磷肥的推荐用量。以叶菜为例,土壤速效磷含量在70 mg/kg-120 mg/kg的地区,考虑在推荐用量的基础上适当减少,尤其是在土壤速效磷含量高于120 mg/kg的地区,可以考虑不施用磷肥。养分分级标准及推荐施肥施肥量见附录D。

3.有机肥料替代技术

有机肥替代技术是基于测土配方施肥技术,在施肥方案中以有机肥料替代一定比例的化肥,采取“有机肥+单质肥或配方肥”等技术模式,在有效降低化肥用量的同时,实现土壤肥力和农田生产力稳中有升、农业面源污染降低的技术。

有机肥替代技术对旱地系统(尤其是菜地)氮磷流失有一定的防控效果,同时有机肥使用可显著提高土壤的有机质含量,建议在菜地系统中推广应用。

4.叶面喷施技术

将肥料配置成水溶液,直接喷施在作物叶片表面,通过叶片吸收进行追肥。掌握好肥料浓度,在不造成叶片肥害的基础上,可适当提高养分浓度,增加叶面吸肥效果。白菜、黄瓜、萝卜等作物上喷施尿素溶液,浓度一般为1.0-1.5%。水溶肥喷施浓度可参照产品标识说明。喷施的时期应根据作物种类、生育期养分需求及环境条件等进行选择。瓜果类在膨大期喷施。硼肥和锌肥在移栽初花期喷施。喷施时气温15-25℃、液肥温度20-28℃为宜。

5.节水灌溉技术

在相同的施肥水平下,滴灌模式下玉米田总氮和总磷流失量较传统漫灌模式下降低17%和20%。滴灌和喷灌模式均可以减少蔬菜地的氮磷流失,且滴灌模式氮磷的减排效果更优,因此,滴灌可作为节水模式在我市的旱地系统进行推广应用。

6.保护性耕作

保护性耕作是以机械化作业为主要手段,采取少耕或免耕方法,将耕作减少到只要能保证种子发芽即可,用农作物秸秆及残茬覆盖地表,并主要用农药来控制杂草和病虫害的一种耕作技术。

免耕指播种前不单独进行土壤耕作,而在茬地上直接播种的一种耕作方法。少耕法是减少翻耕次数和深度或进行隔年翻耕。相对于传统耕作模式,少耕措施对旱地作物(如玉米)总氮及总磷的流失减排效果并不显著。因此,对旱地作物可采取免耕法。

(二)循环利用技术

1.秸秆还田技术

用作物收获以后的秸秆直接覆盖耕地,再用免耕等方式进行播种。

2.农业废弃物田间处理利用

针对蔬菜残体、农作物秸秆等农业废弃物随意丢弃以及人畜粪便在田间无序堆置所造成的面源污染和资源浪费问题,重点开展人畜粪便、蔬菜残体和农作物秸秆就近堆肥处理,确保农业废弃物安全利用,降低污染物流失风险。主要建设农业废弃物田间处理池、农用化学品包装物田间收集池。

3.“玉米-蔬菜”轮作模式

轮作指在同一田块上有顺序地在季节间和年度间轮换种植不同作物或复种组合的种植方式。“玉米-蔬菜”轮作模式对旱地系统氮素和磷素的流失防控均有显著效果,尤其可以降低颗粒态磷的流失40%以上,在我市推广这一轮作模式具有重要意义。

(三)过程拦截技术

生态沟渠拦截:参照稻田氮磷流失的生态沟渠拦截技术。

(四)旱地氮磷流失的末端治理技术

参照稻田氮磷流失的末端治理技术。

三、果园氮磷面源流失防控技术

(一)源头减量技术

1.科学整地技术

果园进行整地时,要根据立地条件、果树品种,因地制宜地采取不同形式的整地措施,避免大面积连片深翻,可每隔一定距离,沿坡设置生态隔离带,丰富果园的生物多样性,对病虫害亦具有一定的防御作用。

(1)带状整地技术

在坡度较缓、土层较厚、坡面平整的丘陵坡地,采用反坡梯田整地技术。整地时,首先根据果树的行距,确定上下两级梯田的间距,并尽量沿等高线布设;其次保证田面向内倾斜3°-5°(反坡),田面宽2 m -3 m,前埂后沟;最后,隔一定距离可修筑土埂,预防水流汇集。在15°-25°的陡坡,采用水平阶整地技术。整地时,依据设计的果树行距,确定上下两阶间的水平距离;保证田面向内倾斜3°-5°(反坡);之后,以各水平阶间斜坡径流在阶面上能全部或大部分容纳入渗为准,确定阶面宽度。

(2)穴状整地技术

在土层极薄的土石山区,采用大坑整地技术。即在坡面上沿等高线按照果树的行株距布设大型果树坑,取出坑内石砾或生土,将附近表土填入坑内栽种果树。在土壤情况差、不够肥沃、水土流失较为严重的山区,采用鱼鳞坑整地技术。即在坡面上沿等高线挖半月型坑栽种果树,保证坑面向内倾斜且坑面土壤疏松;后随树龄的增长,在施肥和土壤管理过程中逐年扩大。

2.化肥减量增效技术

依据果树品种、环境承载力、环境质量等要求,利用配方施肥,通过肥料运筹优化,减少氮磷在果树种植中投入总量,从源头控制肥料的流失,降低对环境的污染风险。

(1)测土配方施肥技术

依据果园土壤氮、磷、钾大量元素及中、微量元素养分测试的结果,结合果树品种对养分的需求,确定我市果树肥料的推荐用量。要注意养分平衡,包括氮、磷、钾等大量元素,钙、镁、硫等中量元素,以及硼、锌、钼等微量元素之间的平衡。

(2)肥料科学施用技术

依据土壤理化性质,合理选择肥料品种,做到基肥与追肥相结合。基肥要深施,宜选择在果树收获之后,追肥应结合果树对养分的需求分次施肥,切忌单次过量施肥。

(3)化肥推荐用量

根据《广东省2021科学施肥指导意见》(粤农农办〔2021〕98号),依据我市土壤养分状况和主要农作物需肥特点,提出我市主要果树科学施肥建议。

①柑桔:以目标产量为50 公斤/株,亩植60 株计算,在株施有机肥10~15 公斤基础上,株施尿素0.9~1.3 公斤、过磷酸钙1~1.5公斤、氯化钾0.55~1.0 公斤。若采用配方肥料,氮磷钾配比为1∶0.3~0.4∶0.8~1.0,株施氮0.4~0.6 公斤,硝酸钙0.25~0.5 公斤,七水硫酸镁0.25~0.5 公斤。

②荔枝:以目标产量50 公斤/株计算,结果盛期每株施有机肥10~20公斤,氮肥(N)0.75~1.0 公斤、磷肥(P2O5)0.25~0.3 公斤、钾肥(K2O)0.8~1.1 公斤、钙肥(Ca)0.25~0.35 公斤、镁肥(Mg)0.07~0.09 公斤。可采用配方肥18-7-20 或20-5-20 的配方。

③香蕉:以目标产量22.5~25 公斤/株,亩植160~170 株计算,第一造香蕉在亩施有机肥500~1000 公斤基础上,施用尿素75~100 公斤,过磷酸钙60~110 公斤,氯化钾70~100 公斤;若采用配方肥料,氮磷钾配比为1:0.2~0.3:1.1~1.3,氮总量控制在35~45 公斤。

3.节水灌溉技术

我市雨量丰沛,应结合果园布局,修筑山塘、涝池等工程充分利用当地降水,节约水资源。

①喷灌技术

喷灌技术受地形条件的限制小,在砂土或地形坡度达到 5%的果园均可以采用。要依据情况,合理利用固定管道式喷灌、半固定管道式喷灌、移动管道式喷灌、大中型机组式喷灌和轻小型机组式喷灌五类喷灌技术的某一类或某几类。

②微灌技术

在条件允许的情况下,可采用微灌技术节省大量的劳动力,实现水肥一体化,提高了肥料利用率。要注意的是,微灌技术在地下铺设了大量的管道,同时喷水器小容易堵塞,需要经常进行检查。

为了高效处理地下水的泥沙, 果园微灌系统宜设计首部2级过滤和田间第3级过滤。首部2级过滤主要由离心过滤器和碟片/筛网过滤器组成, 主要起到过滤地下水中泥沙的作用;田间3级过滤主要起到过滤施肥颗粒或施工导致进入管道的泥沙, 首部2级过滤系统应当定期清理过滤器中的泥沙, 提高过滤系统和滴灌设备运行效率。

使用固定式微灌系统时,干、支、笔管全部埋入地下,只有微管和微喷头固定于地表,一般一棵树布置一个微喷头,流量为1.1×10-5~1.4×10-5 m3/s。使用半固定式微灌系统,即干、支管 (干管) 固定埋于地下,毛管 (或支、毛管) 和灌水器在灌水季节移动,灌水结束后可收回室内储藏时,或两行布置一条毛管, 毛管上每隔0.5 m安装一个2.7×10-6~5.6×10-6 m3/s的滴头。

③滴灌技术。

在灌溉水源不足,或是容易出现季节性干旱的果园,可采用滴灌技术。滴灌在很大程度上减少了水分蒸发, 从而降低树体耗水和提高土壤温度, 提高水分利用效率, 改善果树生长环境, 便于喷药、修剪或采果等果园管理工作。同时,滴灌技术使土壤内部的水、肥、气、热经常保持适宜的状况,不产生地面径流,几乎没有深层渗漏,是一种防止氮磷流失极为环保的灌溉方式。

若采用覆膜滴灌技术,双行直线布置时覆膜的宽度为行距L的2/3即2/3 L, 左右各1/3 L, 毛管布置在树的两侧行距1/4 L处, 每棵树4个压力补偿式滴头, 间距为50 cm, 流量为1~ 3 L/h;单行环状布置中, 从毛管上分出微管式环状滴头, 出水口绕果树四周布置, 半径为2/9 L, 每棵树4个出水口。

(二)循环利用技术

1.绿肥种植还田技术

种植绿肥可增加土壤有机质含量,改善土壤团粒结构和理化性状,提高土壤自身调节水、肥、气、热的能力,形成良好的作物生长环境。充分发挥果园空间上的优势,利用入冬时节进行紫云英、苕子等绿肥作物的种植,或种植多年生的绿肥作物。通过将绿肥翻压还田,使土壤地力得到维持和提高。常用绿肥作物见附录E。

2.有机肥料部分替代化肥技术

以有机肥料部分替代化肥,通过施用有机肥料减少化肥投入,协调土壤养分供应。可选择各类作物秸秆(如玉米、小麦、豆秸等)、树皮、木屑、阔叶茎杆、食用菌生产下脚料和果园修剪的废弃枝条等无公害有机物料等覆盖一段时间后,将秸秆翻入地下。也可以选用腐熟的粪尿肥、堆沤肥、绿肥、杂肥和商品有机肥等,按照有机肥料占全部肥料用量(有效养分)30%~40%的比例,进行施用。

(三)过程拦截技术

1.地表覆盖技术

地表覆盖技术可减少土壤水分蒸发,起到保墒增温作用;覆盖物腐烂后将其翻入土壤,又可作为植物的有机肥还田利用。应根据果树品种、长势、果园地形等条件确定,对于粘土质和排水不良的低洼地,可酌情使用。

(1)果园生草技术

采取自然生草法,选用高度适中、根系浅、耐贫瘠、对水肥要求低、无与果树产生共生病虫害的多年生草本植物,以本土植物自然生长,辅以必要的人工管理,达到生草的目的。生草过程中,要严格控制除草剂在生草中的应用,做到科学施肥和灌水,控制草不要长的过旺,同时保证一定的产草量。常用的果园草种见附录F。

草种进行栽培时,清除地面残茬、石块、杂草,翻耕6~8 cm,整平、整细土壤,使土地细碎平整、无坷垃。播种前清除地面杂草,防止出现草荒。结合土地整理施足基肥,一般每亩施入2 000 kg的有机肥。土地整理完成后,在果树行间采用撒播方式播种,播种后进行覆土,覆土厚度一般为种子直径的1~2倍。根据土壤墒情和果园生草的生长情况适时灌溉,尤其是树苗的空闲地带要浇透水,防止生草与果树争夺水分。为减少病害,生草应及时刈割,提高土壤有机质含量,促进根系生长,达到壮苗防病作用;当生草高度达到50 cm后,可在基部留10 cm行进刈割。

(2)秸秆覆盖技术

在有良好的排水系统的果园,在 5 月上旬以后地温已经回升时,按照第一年每亩用秸秆量约 1000 kg~1500 kg,以后每年用秸秆量600 kg~800 kg,覆盖秸秆厚度一般15 cm~25 cm的要求实施果园秸秆覆盖。秸秆可使用稻草、麦秸、玉米秸等,也可使用果园生草刈割后的枯草,其中玉米秸等较高大的秸秆要铡成小段,覆盖后撒少量土压实。

2.植物篱拦截技术

植物篱亦种植在反坡梯田外侧(护埂)及梯壁上,亦可根据现场条件在坡面种植,还可作为果园生态隔离带。植物篱有坡面等高植物篱、护埂(堤)植物篱和隔离植物篱三类,材料可选择多年生草本植物、矮小的灌木等。

坡面等高植物篱,是在坡地上沿等高线高密度单行、双行或多行种植生态效益好、经济效益佳的木本或草本植物。护埂(堤)植物篱,是据地埂实际宽度、梯田宽度或河、库堤岸边坡的实际长度等指标,单行、双行或多行种植具有一定经济效益且胁地不明显的深根性树种或草种。隔离植物篱,是采用双行或多行乔、灌木树种进行混交或纯林配置并形成具有一定宽度(一般都在 0.5 m以上)的隔离带。

3.径流导排技术

因地制宜,结合地形地势条件,多样化设计果园的径流沟渠,实现排水系统与蓄水系统的有机结合,充分蓄积利用自然降水,减少灌溉用水提升动力消耗。

截洪沟主要修筑在山顶保持水土林木的下缘,断面一般采用倒“梯”字形,起到将山顶径流有序导出,避免造成果园的水土流失的作用。山边沟是根据不同坡度每隔一定距离沿等高线开挖,保证断面宽而浅,为坡地机械化作业提供了田间作业道路,使路渠结合、沟道合一,减少泄径流的冲蚀。竹节沟具有导排和蓄水的作用,不仅能够将梯田田面径流导排,然后蓄积起来作为灌溉水源;此外,还可在竹节沟上设置溢流口,水位超过竹节沟的蓄水安全水位线后溢流入导流系统。

4.沉砂池与集水池

沉砂池和集水池,一般是依地势条件进行联合设计的。果园径流汇水先进入沉砂池,经自然沉降后,再通过溢流口进入集水池。

沉砂池设计时,有效深度一般为0.8 m~1.2 m,长宽比一般为2:1,有效容积按照果园汇水面积、降雨量、径流系数、有效停留时间等因素确定。沉砂池进水端一般设置粗细两道格栅,防止枯枝烂叶等堵塞进水系统,池底部可采用漏斗状,坡度为10°~15°。集水池设计时,要考虑地势条件,采用明渠或涵管使其与蓄水设施相连。集水池应定期检修和定期清理,防止不均匀沉降引起的裂隙漏水及泥沙阻塞进排水系统。

(四)末端治理技术

1.生态沟渠技术:参照稻田氮磷流失的生态沟渠拦截技术。

2.人工湿地技术:参照稻田氮磷流失的人工湿地技术。

3.生态浮床技术

生态浮床一般设置在果园汇水塘内,由多个单体构成,可串联成片,或是形成浮岛。在水流较急或是排水口附近设置生态浮床时,应取一定的固定措施,防止水流冲散浮床系统。

(1)浮床系统结构设计

典型的浮床结构由四部分组成:浮床框体、浮床床体、浮床基质及浮床植物。浮床框体一般用PVC管、不锈钢管、木材、毛竹等作为框架,具有坚固、耐用和抗风浪的作用。浮床床体是植物栽种的支撑物,常用的是聚苯乙烯泡沫板。浮床基质用于固定植物植株,保证植物根系生长所需的水分、氧气条件,具有较好的蓄肥、保肥、供肥能力,维持植物直立与正常生长。浮床植物应是适宜当地气候和水质条件,具有一定的观赏性或具有一定的经济价值的植物。目前常用的有美人蕉、芦苇、水稻、香根草、香蒲、菖蒲、石菖蒲、水浮莲、凤眼莲、水芹菜、水雍菜等。

(2)生态浮床系统的运行与维护

应定期对生态浮床系统结构进行检查,尤其是洪水、暴雨、大风等恶劣天气过后,及时对受损部位进行修补。浮床植物应也需要定期进行修剪、收割,并进行更新、补种,确保浮床植物对水体的净化效果。

(点击下载附录.docx)